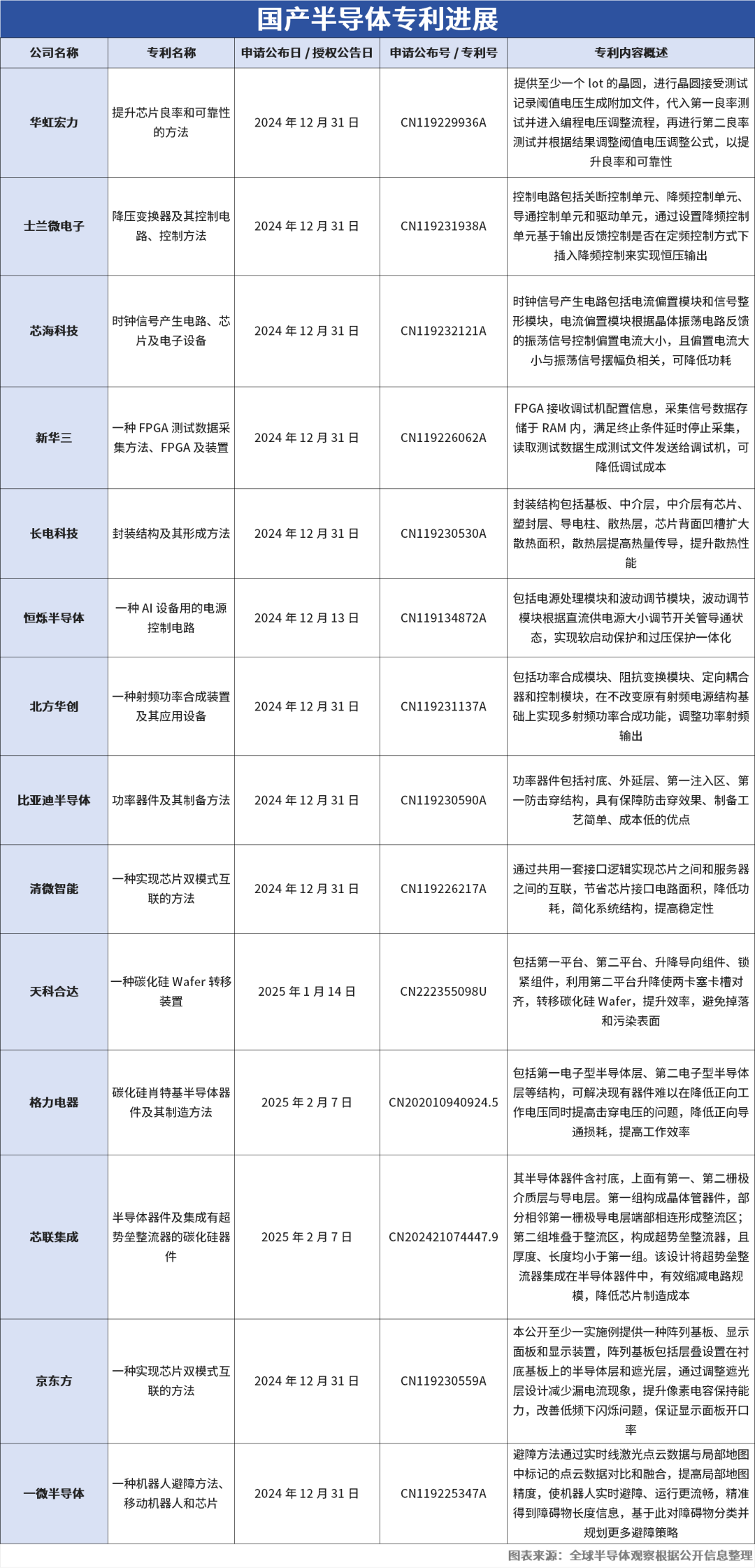

近期,华虹宏力、士兰微电子、新华三、长电科技、北方华创、比亚迪半导体等多家中国半导体企业密集公布技术专利,覆盖芯片制造、封装、电源管理、材料应用及智能设备等核心领域。这些专利体现出企业在细分技术上的重点突破,更折射出中国半导体行业正从“追赶”到“并跑”的转型态势。

(一)国产半导体专利 “多点开花”

1工艺优化:良率与可靠性的双重提升

华虹宏力提出的“提升芯片良率和可靠性的方法”,通过动态调整编程电压,解决了晶圆制造中因工艺波动导致的良率损失问题。该技术基于实时阈值电压监测,结合两次良率测试与电压调整公式,实现工艺参数的动态适配。相较于传统固定编程电压方案,其可将良率提升约5%-10%,尤其适用于高密度存储芯片制造。

长电科技的“封装结构及其形成方法”则在散热领域取得突破:通过在芯片背面设计凹槽并覆盖高导热材料,将散热接触面积提升20%以上。这一创新直接应对5G、AI芯片的高功耗挑战,为国产高性能芯片的封装可靠性提供了新方案。

2材料突破:碳化硅技术的国产化加速

碳化硅(SiC)作为第三代半导体核心材料,其技术自主化进程备受关注。天科合达的“碳化硅Wafer转移装置”通过双平台升降锁定结构,解决了传统转移过程中易污染、效率低的问题,良品率提升至99.5%以上。格力电器的碳化硅肖特基器件专利,则通过优化掺杂浓度分布,在降低正向导通损耗的同时提升击穿电压,填补了国内高功率SiC器件的技术空白。

3系统设计:智能化与集成化并进

恒烁半导体的“AI设备电源控制电路”将软启动、过压保护功能集成于单一模块,通过动态调节开关频率,兼顾电路安全性与能效比。北方华创的“射频功率合成装置”则在不改动原有射频电源架构的前提下,实现多功放模块的功率合成与阻抗匹配,为5G基站设备的小型化提供技术支持。

清微智能与京东方分别提出的“芯片双模式互联”方案,通过接口逻辑复用,减少芯片间通信的硬件冗余,功耗降低30%以上。此类技术对自动驾驶、物联网设备的低功耗需求具有重要价值。

4测试与制造:效率与精度的双重升级

芯海科技的“时钟信号产生电路”利用振荡信号反馈动态调节偏置电流,使晶体振荡电路的启动时间缩短至微秒级,同时稳态功耗降低40%。新华三的“FPGA测试数据采集方法”通过延时采集与RAM存储优化,将测试数据获取效率提升50%,显著降低研发调试成本。

(二)中国半导体:“政策驱动”向“技术驱动”转型中国半导体行业正从 “政策驱动” 向 “技术驱动” 转型。据业界数据,中国半导体市场规模加速增长,发展成果显著。但在核心技术和关键产品方面,国产化率仍然较低。而专利的密集涌现,一方面体现了行业的技术积累,另一方面也暴露出产业链存在的结构性短板。

过去五年,中国在EDA工具、光刻胶等“卡脖子”环节仍依赖进口,但在封装测试、功率器件、存储芯片等领域已形成局部优势。其中,士兰微的降压变换器技术打入国际汽车电子供应链。此次专利中,比亚迪半导体的“功率器件”通过分压深凹槽设计,将防击穿性能提升至国际一线水平,标志着国产功率半导体正向高端市场渗透。

以碳化硅为例,天科合达的Wafer转移装置、格力电器的肖特基器件、芯联集成的超势垒整流器专利,形成了从材料加工到器件设计的完整技术链。这种上下游协同创新模式,正在打破海外企业的技术垄断。此外,一微半导体的“机器人避障方法”融合激光点云与地图数据,为国产半导体制造设备的智能化升级提供了算法支撑。

尽管技术进步显著,中国半导体企业仍面临两大挑战:一是高端光刻机、离子注入机等设备受制于出口管制;二是国际巨头通过专利壁垒巩固市场地位。据业界数据,美国应用材料公司2024年新增半导体专利超2000项,而中国头部企业平均不足500项。如何将专利转化为实际竞争力,成为行业下一阶段的关键命题。

(三)结语国产半导体技术陆续突破,标志着行业正从“规模扩张”转向“质量提升”。然而,技术突破仅是起点,真正的挑战在于构建可持续的创新生态。业界认为,在技术层面,需加强基础材料与核心设备的研发投入,例如加速EUV光刻胶、高纯度硅烷气体的国产化;在产业层面,推动设计、制造、封装环节的深度协同,避免“各自为战”导致的资源浪费;在政策层面,完善知识产权保护体系,鼓励企业通过专利交叉授权参与国际竞争。

总而言之,中国半导体行业的崛起,注定是一场“长跑”。唯有以技术为矛、生态为盾,方能在全球产业链重构中占据制高点。

*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。